在中国,有这样一群人,他们或从海外留学归来,或从名牌大学毕业,却在最炙热的青春年华,放弃更为优越的生活,选择去人迹稀少的荒凉大漠里,苦苦守候半个多世纪……

他们远离故土、告别亲人,牺牲了爱情,耗尽了韶华,却挽救了遭受数次劫难的中华文明宝库,让眼看着就灰飞烟灭的“万佛之国”——敦煌莫高窟“起死回生”!

他们所做的一切对得起祖宗、对得起全天下的炎黄子孙!

NO.1 一切源于一场相遇

1600多年前的一天,夕阳的余晖正映照着西北大漠,一位叫乐僔的和尚行脚至此,他蓦地抬头一看,被眼前的景象惊呆了,对面的三危山金光万道。

那一刻,他万分笃定,眼前这盛景就是“佛光显现”!他在这里开凿了敦煌的第一个石窟,在此后整整一千年里,无数的僧人、工匠汇集此地,硬生生在这寸草不生的沙漠之地,开凿和绘制成一方璀璨瑰丽的“万佛之国”!

然而, 我们很难想象,就是这样一座穿越千年而来的中华民族文化宝库,曾经在近500年的时间里无人管理、任人破坏偷盗,大量文物被洗劫一空!

到二十世纪初期,已经有很多洞窟被黄沙灌满,壁画和石像随时会灰飞烟灭,莫高窟危在旦夕!

就在千年文明继绝存亡之际,一场冥冥之中的邂逅,开启了一个人、一群人,一代代人,与这座“千年佛国”的相遇……

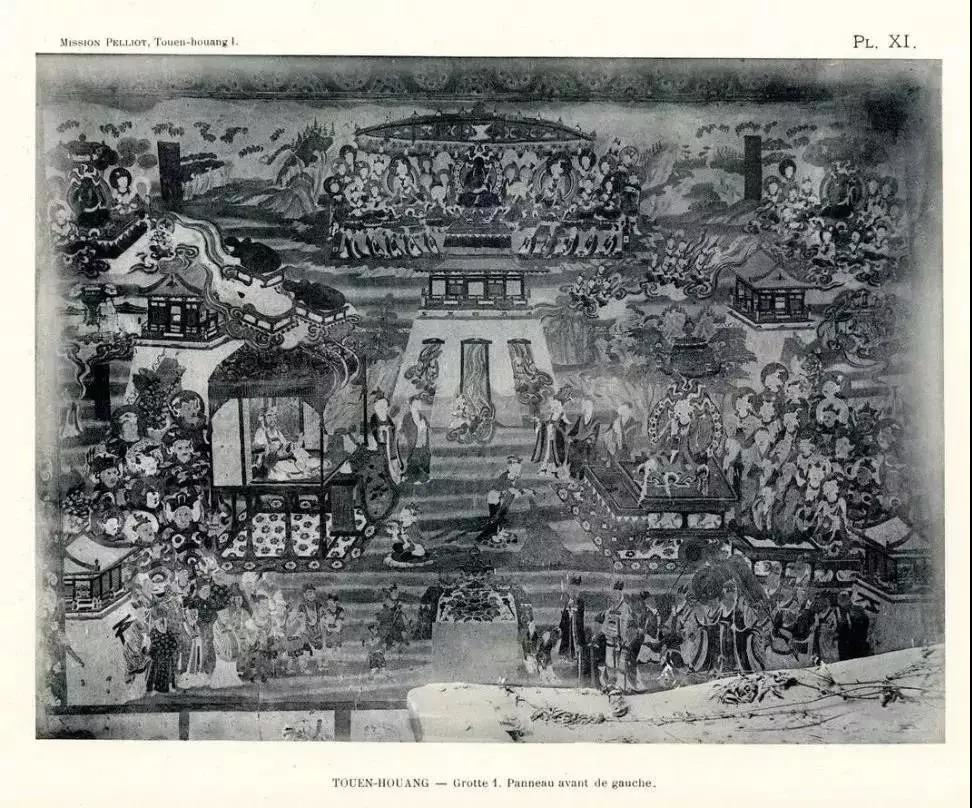

那是1935年秋,在巴黎塞纳河畔的旧书摊上,一位叫常书鸿的年轻油画家,翻到了一本图册,伯希和编著的《敦煌图录》。书中的壁画和石像让他震惊不已:这些千年前的作品与西方当时各流派的艺术相比,丝毫不落下风,甚至高于其上!

佛祖温润含笑的嘴角,万千细腻婉转的线条,似乎画册的每一个方寸之间都藏着一个无比广袤的神秘世界,而这个世界正是来自他的祖国,万里之外的中国敦煌。

《敦煌图录》

当时,31岁的常书鸿在欧洲艺术界已经颇有名气,可他从不知自己的祖国竟有这样一座艺术宝库存在,他忏悔着责怪自己:“数典忘祖、惭愧至极!”

只一眼,便是永恒,而这一眼竟是改变一切的机缘,常书鸿的命运就此改变,万里之外莫高窟的命运也将被改写……

1936年,常书鸿不顾所有人的劝阻,只身回到了战火纷飞的祖国。他要去敦煌,越快越好!

1943年3月,常书鸿冒着抗战的炮火,穿过破碎的山河,艰难跋涉数月终于到达了敦煌。但当他真正走进莫高窟,才发现自己日思夜想的艺术圣地已经是一片狼藉,一层洞窟基本被流沙掩埋,满窟的塑像倾倒垮塌,大量壁画严重空鼓、大片脱落……

眼前的一切让常书鸿无比痛心,他决定留下来,以全部精力来守护敦煌!1944年元旦,国立敦煌艺术研究所成立,莫高窟近500年无人管理的历史因常书鸿而彻底终结。

妻子带着一双儿女与他在敦煌团聚。他们脱下洋装换上棉袄,住破庙、睡土炕、点煤灯、喝咸水,冬天,屋里冷得滴水成冰,一场大风过去,满屋子里厚厚一层黄沙,甚至连喝水,一家人都得拎着筐去河里打冰!与他们多年在巴黎的优渥生活相比,这样的艰难可想而知……

1945年,妻子终于忍受不了,留下了尚年幼的儿女逃离了敦煌,当常书鸿终于意识到妻子的出走,纵马去追时早已经来不及,他在戈壁上坠马昏厥,被人救回来才捡回一条命!

在子女的哭叫声中,常书鸿默默地承受着失去妻子的痛苦,悲痛至极的他一个人站在莫高窟里,看着《萨埵太子舍身饲虎图》。

他想,萨埵太子可以奉献自己的身体救活一只奄奄一息的老虎,我为什么不能舍弃一切侍奉艺术,侍奉这座伟大的民族宝库呢?我如果为了个人的一些挫折与磨难就放弃责任而退却的话,这个劫后余生的艺术宝库,很可能随时再遭劫难。他暗暗发誓:不能走!不管有多少艰难险阻,都要与敦煌终生为伴。

为了守住敦煌,他四处“招兵买马”,只要遇到年轻人,他逢人便问:“你愿不愿意来敦煌?”

他的召唤很快有了收获,此后,一批又一批热爱敦煌艺术的青年们在荒滩戈壁上扎下根来。为了带领大家守护好敦煌,已经在西方美术界赢得荣誉的常书鸿干脆放弃了个人的艺术创作。

他带领着第一代莫高窟人,克服了常人难以想象的艰苦,几乎是用双手清除了数百年堆积在300个洞窟里的积沙;他们给洞窟编号、测绘、照相、临摹;他们不停地种树,修建了一千多米的防沙墙……

NO.2 敦煌在中国,敦煌学在世界!

1946年的一天,常书鸿比往日显得兴奋,他又招募了一群愿意保护敦煌的年轻学子,这些穿着西装旗袍、受过高等教育的年轻人,在兰州登上常书鸿找来的破旧大卡车,沿着张骞、玄奘走过的路,一路颠簸了1200公里来到敦煌。

这里面有一位学国画的大学生,名叫段文杰,临行前,因为牵挂家中妻子和孩子,他计划着就是到敦煌看一看,谁能想到,这一看,竟是九年后才见到妻儿,这一看,他把一生都许给了敦煌!

段文杰一放下行李就奔向洞窟。第一眼看到壁画时,他又惊讶又感动:一千多年前的画工们,究竟是怎样一笔笔地在这样黑暗的洞窟里创造出如此绚烂的万佛世界?从那以后,段文杰眼里再没了其他,唯有敦煌!

血气方刚的他,跟越来越多来到敦煌的年轻人一起,拎着一个暖水瓶钻进洞窟,借着镜子和白纸反射的光,在阴冷黑暗的洞窟里,整日整日地临摹,从北魏的佛国到隋唐的山水、人物、建筑,衣袂飘举、光影交错……

段文杰临摹的《都督夫人礼佛图》

1951年,段文杰和他的同事们开始了对285窟整个壁画的临摹,1953年,285窟整窟原大原色作品在北京、上海、东京等地展出,引发了持久的敦煌潮;1955年,已经在敦煌守候了九年的段文杰终于借探亲回家之际,把十多年未见的妻子和儿子接到敦煌。

1984年,段文杰成为继常书鸿之后守护敦煌的第二任掌门人,尽管已经年逾花甲,但他依然是临摹壁画最多的人。

如果说常书鸿挽救了敦煌,那段文杰则令全世界对敦煌刮目相看!

他穷尽一生培养人才,一生致力于敦煌学研究,主持创办了国内外第一本敦煌学定期刊物《敦煌研究》,并先后主持举办了四届敦煌学大型国际学术会议!

陈寅恪曾经说:“敦煌者,吾国学术之伤心史也!”到上世纪八十年代,中国人终于可以昂首挺胸地说:敦煌在中国,敦煌学在世界!

NO.3 择一事终一生 不为繁华易匠心

在敦煌,时间变得既慷慨又奢侈:面对穿越时光而来的莫高窟,千年只是一瞬间;对于守护着敦煌的人来说,要做成一件事,动辄就是十年、二十年,甚至一生……

1956年,正读高二的李云鹤响应国家号召前往新疆,因为遇到了常书鸿,本来只计划在敦煌逗留几日的他,竟逗留了一辈子!

常书鸿一眼就相中了这个山东小伙,他说:“小李,我要给你安排工作,这个工作不但你不会,咱们国家也没有会的。”常书鸿说的工作就是文物修复师。

当李云鹤以新的身份开始仔细观察壁画的时候,眼前的景象让他震惊:几平米的壁画会忽得砸下来;风一吹的时候,四壁上起甲的壁画就像雪片一样哗啦啦地往下掉。看着壁画在眼前灰飞烟灭,李云鹤急得眼泪都掉了下来!

一刻也不能再等了,必须马上把这些文物保护修复起来。可当时,既没有技术更没有材料,甚至连个放大镜都没有。年轻的李云鹤逼迫自己在最短的时间里想出办法来。

他开始一次次尝试、一次次摸索,硬是靠着自己的双手发明出了小滴管、纱布包、注射器,在日复一日的精雕细琢下,莫高窟里被病害缠身的壁画和塑像慢慢开始"起死回生"。

1962年,常书鸿把161窟的修复任务交给了李云鹤,他借助着微弱的光线,就像做眼科手术一样,几乎是屏着呼吸给壁画一点点除尘、一次次注射、一丝一毫地黏合。李云鹤在161洞窟里整整待了两年,1964年,他终于修复成功。

如今,56年过去了,161窟还是修复结束那天的模样,而常书鸿口中的“小李”已经87岁,他耗费了自己64年的时间,让4000多平米壁画和500多尊塑像“起死回生”!

64年对于一个人来说,已是一生,对于1600多岁的敦煌而言,只是一瞬!

莫高窟一共4.5万平方米,李云鹤忙碌了一辈子,也就只修复了不到十分之一。

10年跟64年比起来,可能不算长,但摄影师吴健却用了十年的时间等待,才终于等来了那一束光!娄婕用了十年时间临摹,才终于通过那一条简单的线,与千年前的画工心灵交汇……

上世纪八十年代,更多的年轻人成为“莫高窟人”:18岁的吴健成为了一名文物摄影师;24岁的娄婕从西安美院毕业,她怀揣着当艺术家的梦想来到敦煌。

很快,他俩都觉得自己委屈,吴健觉得拍照片算不上艺术,娄婕认为临摹别人的作品根本不算创作!当时的院长段文杰对他们说:“年轻人,喝惯这儿的水,吃好这儿的饭,先做敦煌人,十年以后再说创作!”

十年,在这荒漠上能做什么呢?娄婕在想,吴健也在想。

敦煌158窟里长15.8米的涅槃像,是莫高窟里最大的卧佛,也是大家眼中最美的佛。可如何通过一张照片,能让人感受到涅槃像神情安详、微含笑意的神韵和意境,吴健尝试了很多角度,却怎么也拍不出来。

吴健每天从宿舍到洞窟两点一线地奔波,日复一日地尝试,近十年的时光从快门中滑过,直到一天下午,他终于找到了那束光。

那束光穿透了千年洞窟的黑暗,刚好映在了佛祖的嘴角上,那一瞬间,吴健有些错愕,光芒仿佛带他和佛一起穿越回了千年!他赶紧按下快门,一张前所未有的涅槃像被记录在了胶片上!

吴健凭借这张卧佛照片获得“中国摄影金像奖”

那束光是吴健用无数个晨昏昼夜丈量过的千年时光,从那以后,吴健的照片里融入了“千年莫高”的气质,而这张卧佛照片也成了莫高窟最具标识性的照片之一。

时间让吴健找到了那束光,也让躁动的娄婕静了下来。1989年,娄婕接到了临摹莫高窟第3窟南壁千手千眼观音的任务。

这是敦煌现存唯一以观音为主题的洞窟,中国人物画中的线描手法,几乎浓缩在这一面壁画上,运笔的轻重虚实,时而迂回婉转,时而酣畅淋漓……

原本学油画专业的娄婕发现自己拿了十几年的画笔突然在手里陌生起来,连一根线都画不流畅,她大哭了一场,把毛笔扔出去很远,那时候她才猛然领悟到,就是这样一根看似简单的线,才是东方壁画线描最大的魅力。

为了寻找到千百年前画工在创作时的心境想法和运笔气势,娄婕从画圆圈开始练习,时光从她的毛笔尖上流淌而过,画布擦去了往日的烦闷与焦躁,慢慢地,娄婕落笔后的一切变得不一样了……

一幅8.4平方米壁画,她用四年光阴才完成了临摹,她和莫高窟的艺术家们不断探索和研究,现在已经完成复制原大洞窟15个,壁画临本2200多幅……

时间在这些莫高窟人的眼里,是积淀、是历炼,只有潜下心来抛却杂念才能有机会和千年的华夏文明对话。

4年临摹一幅画像,10年找到一束光,64年面壁修文物,李云鹤、吴健、娄婕还有更多的莫高窟人,他们不为繁华易匠心,择一事终一生!

NO.4 与毁灭抗争 留住敦煌

1998年,年近60岁的樊锦诗成为继常书鸿、段文杰之后的第三任院长。眼看着壁画和塑像一天天变化,樊锦诗心里着急。

尤其旅游旺季的时候,来敦煌的游客太多了,洞窟里二氧化碳报警器一直响,洞窟外黑压压一片排队的人!

莫高窟温度湿度的变化,会加速壁画的退化,“莫高窟是人类的无价之宝,万一有闪失,我们就是罪人。”一边是千年文物亟待保护,一边是百万游客期待观赏,樊锦诗开始琢磨着,怎么把洞窟里的瑰宝搬到洞窟外面给游客参观!

2000年前后,计算机开始进入中国老百姓的家庭,樊锦诗一接触到信息技术,脑海里就产生两个大胆的构想:一是要为每一个洞窟、每一幅壁画、每一尊彩塑建立数字档案,利用数字技术永久保留莫高窟的“容颜”;二是以球幕电影的形式,让观众以身临其境之感,近距离体验和欣赏洞窟文物。

尽管当时反对的声音很大,但樊锦诗这个严厉、一丝不苟的老太太,做事只有一个标准,只要对保护莫高窟有好处,克服万难也要上!

2006年,敦煌研究院成立了数字研究中心,吴健和80多位同事用了整整7年时间,才终于完成了27个洞窟的数字化,也许我们很难想象,这项工程是由他们拍摄的10万张单张照片一张张手动调试后,一张张拼接而成的。

2015年7月,数百人的团队用4年的时间成功创作出了20分钟球幕影片《梦幻佛宫》。500平米的超大球幕使观众恍若置身于一个个异彩纷呈、如梦如幻的洞窟之中。莫高窟不同历史时期,最具艺术价值的壁画、石窟,如梦如幻地围绕着观众,两个平行的千年时空,在这里,竟变得触手可及!

2015年8月,外观造型飘逸灵动、与周围环境浑然一体的莫高窟数字展示中心正式投入运营,这是樊锦诗带领着莫高窟人,用12年的时间在戈壁上创造的奇迹!

2016年4月“数字敦煌”上线,高清数字化内容向全球发布,游客在电脑前,就可以看到莫高窟清晰全景,就宛若在石窟中游览一般。

在这些巨大工程一 一落地的时候,樊锦诗已经快80岁了!

劳累奔波半个多世纪,她为敦煌做了她所能做的一切……

NO.5 我心归处是敦煌

如果说76年前,岌岌可危、濒临消失的莫高窟是民族的阵痛、是吾国之伤心史,那今天熠熠生辉、重焕光彩的莫高窟,不仅是中华民族的骄傲,更是人类文明的骄傲,而今天所有这一切,我们不能忘记这背后的一群人——一代一代赓续相传的“敦煌守护人”。

1994年,常书鸿在弥留之际对女儿说:“我死也要死在敦煌,以后把我的骨灰送回去。”

2011年,94岁的段文杰在睡梦中,终于又回到了他魂牵梦绕的敦煌……

今天,82岁的樊锦诗仍然为敦煌奔波、忙碌!

87岁的李云鹤依然坚持在修复一线,老人家每天拎着工具箱,穿梭在20多米高的脚手架上,为千年壁画延续生命……

还有吴健、娄婕,他们早已青春不再,鬓角多了些许银丝,可他们依然用手中的相机、画笔,守护着敦煌!还有一批又一批的年轻人来到敦煌、留在大漠,这些80后、90后们成为了从事考古研究的学者,临摹壁画的画师、用数字化记录洞窟的“IT人”,为文物“治病”的修复师……

从新中国成立前的18人到如今的1463人,樊锦诗曾经这样描述敦煌的守护者:“没有可以永久保存的东西,莫高窟的最终结局就是不断毁损,我们这些人用毕生的生命所做的一件事就是与毁灭抗争,让莫高窟保存得长久一些,更长久一些!”

今天,当我们站在戈壁深处,为千年光阴留下的瑰宝惊呼时,当我们站在九层楼下,听风铃作响、遥望星空时,不应该忘记他们,把敦煌当做一生归宿的“守护人”们!

-

(2020-01-17)

-

(2020-01-16)

-

(2019-10-13)

-

(2019-09-28)

-

(2019-07-07)