沈从文(左)与黄永玉

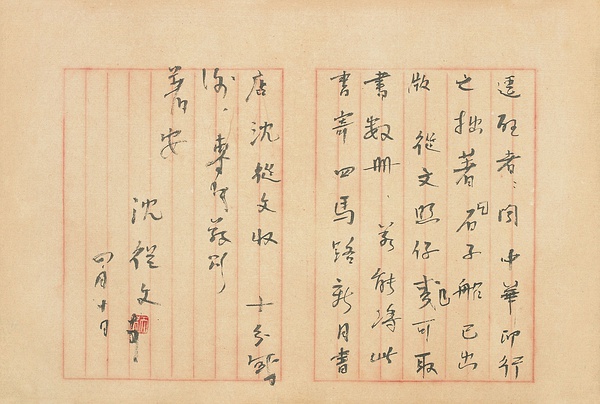

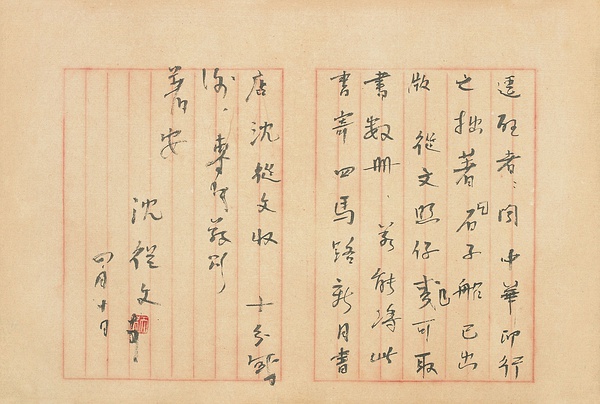

沈从文信札。《石子船》·上海中华书局· 一九三一年出版

沈从文在青岛的太平角和昆明的翠湖,经常昂首观察天上的云地上的水。他在《水云》中写青岛海边的静思:“地上一切花果都从阳光取得生命的芳馥,人在自然秩序中,也只是一种生物,还待从阳光中取得营养和教育。因此常常欢喜孤独伶俜的,带了几个硬绿苹果,带了两本书,向阳光较多无人注意的海边走去。”

我觉得沈从文这一生,好似水云。在天为云,在地为水。虽被大风改变形状,但内心不变,终究是水做的。

沈从文被时代的风暴吹折为上下半生,上半生是文学家,下半生是文物专家。1949年之后的沈从文远离文学,焉知非福。他过得隐忍低调,谨小慎微,即使这样,仍未能安然逃脱。读他谈文物的文章,行文流畅,颇有文采,毕竟是出自文学家之手。这些文章的背后是深深的孤独、远离时代的平静。不管是文学家还是文物专家,沈从文不改其书生本色,对文化的热爱,渗透到他的血脉之中。

当年沈从文飘荡在北京,在零下十几度的房间写作,没有食物吃的时候,就饿上两三天。沈从文经常盖着棉被,一只手捂着流鼻血的鼻子,一边写作。是郁达夫、徐志摩、杨振声帮助他度过人生最寒冷的冬天。从1929年开始,沈从文以蜚声文坛的作家身份进入中国公学教书,到1949年因遭遇精神困境自杀未遂从北京大学退出,这20年间,他一直以写作教书为生。文学家在小说中随心所欲进行创作,超脱生死,但在现实中,无法预知人生的下一步会遭遇什么。在新文化运动的余韵中,沈从文漂在北京时,他无法预料到自己会成为文学家;他成为文学家之后,无法预料到会在时代的变革中改行,无法预料到后半生的荣辱浮沉。

正因为沈从文所经历的一切,带有诸多的不确定性和悲剧色彩。成为审视作家与时代的一个样本。张新颖的新著《沈从文的后半生(一九四八~一九八八)》,是我们进入沈从文内心世界的一座桥梁。张新颖特意将沈从文的这一段话放在开篇:“一些生死两寂寞的人,从文字保留下来的东东西西,却成为唯一联接历史沟通人我的工具。因之历史如相连续,为时空所阻断的情感,千载而下百世之后还如相晤对。”这显然是沈从文在整理那些无人问津的文物之时,发自内心的一种情感。正是这种思悟和感情,沈从文赋予文物以生命力。说起来,文物比人更长久,文学作品比作者本人更强大。沈从文意识到这一点,功名显赫,财富万千,终究是一时的,化为尘,被风一阵风带走。所以,沈从文能够沉静而专注地做文物的整理和研究工作,他沉重的肉身为时代的风暴所左右,载浮载沉,但他的精神有一种顽强的定力,超脱时代,淡泊名利,断断续续做完了《中国古代服饰研究》。

张新颖特意说明:“我写沈从文的后半生,不仅要写事实性的社会经历和遭遇,更要写在动荡年代里他个人漫长的内心生活。”《沈从文的后半生》一书,借助沈从文的书信、文集等文字材料,构筑了沈从文的精神史。个人足迹与精神轨迹,时代环境与思想转变,政治运动与内心变化,全在书中呈现。个人与时潮的冲突,“信”与“思”的冲突,“事功”与“有情”的冲突,未能忘情文学创作“写”与“不写”的冲突,一一读来,都让人感慨万千!

读《沈从文的后半生》一书,一个问题在脑海萦绕不去,沈氏悲剧是怎样形成的?有没有别的道路可以选择?沈从文的自杀和转行,和曹禺的忧郁和落寞,巴金的沉思和随想一样,构成1949之后作家生存之样本(沈从文在给黄永玉的信中称自己“是一个牺牲于时代中的悲剧样本”)和谜案。

1949年1月,“历史正在用火与血重写”,当众人兴高采烈地迎接北平的解放之时,沈从文的神经已发展到“最高点”上,“不毁也会疯去”。他翻出了徐志摩的《爱眉小札》,写了一段感慨,其中四字为“人生可悯”。经历过自杀事件后,向死而生的沈从文,隐忍,沉默。到了上世纪60年代,“经常在‘斗争’的呼声复中如临深履薄,深怀忧惧,不知如何是好”。

晚年沈从文的老泪,更有一种震撼人心的力量。一九八五年,有记者访问沈从文,他谈到打扫厕所的那段经历,女记者说了句:“沈老,您真是受苦受委屈了!”沈从文顿时嚎啕大哭,泪如雨下,张兆和像哄小孩一样,又是摩挲又是安慰,才让他安静下来。读到这样的细节,只能说“人生可悯”!夫复何言?(编者注:沈从文,生于1902年12月28日,现代著名作家、历史文物研究家。谨以此文纪念。本文已获作者授权刊登)